我是1955年考进母校的,当时叫做“鄞县第一中学”,于1961年高中毕业。我是一位文艺爱好者,在小学里会唱歌、跳舞、拉胡琴、弹牛腿琴、参加“跑马灯”锣鼓队(打小锣)、笛子吹得也不错。可是,由于在家乡山村比较闭塞,所懂得的东西十分有限,关于艺术,心中有大量的问号,苦于无处可请教;有强烈的学习愿望,可惜无法去达到。一到母校之后,丰富的校园文化生活和课堂艺术教育,使我大开眼界,豁然开朗。毕业之后,我没有能够成为艺术高校的正式学生,但是我却走上了人生的音乐之路。回想起来,是母校给了我追求艺术的动力和打下了良好的基础。校园的艺术活动情景不时会在梦境中再现,课堂内外的音乐旋律常常在我脑海里回荡。

虽然当时能看到的电影每学期也就那么四五次,碰得巧,还能观看到专业团体到校园来演出。要听音乐除了学校的广播之外,就是自己买一个“矿石收音机”每晚拨弄,论条件真是不好,与现今是天壤之别。可那时总觉精神充实,心情愉快,音乐生活也很丰富。印象最深的还是音乐课,佘如鑫老师的音乐课上得真是好,我很盼望上音乐课。这倒不仅是想听他弹一手好钢琴,而是很想学新歌。佘老师差不多每一堂课都会教唱一首新歌,有的时候还教唱两首,主要是短小的、脍炙人口的中外民歌、歌剧选曲、革命歌曲和校园歌曲等。比如《太阳出来喜洋洋》《刘志丹》《一铺滩滩杨柳树》《走绛州》《秋收》《列宁山》《放牛乐罗罗》《小弟歌》《李友松》等,至今虽已过去了漫长的半个多世纪,但这几十首歌一直存放在记忆中,而且不断地被“调用”。记得有一首《学习好比上高山》,那时候规定每个班夜自修之前要集体唱歌,我特别喜欢起音唱这首歌,它让我体味了好几年,认为写得实在太好了,还模仿着自己写歌曲,但总觉写不好。再一个就是学校广播站播送的歌曲像《红莓花儿开》《北风吹》,乐曲像《步步高》《彩云追月》《春江花月夜》,特别是每当电影放过之后,播放电影的主题歌或者是插曲如《小燕子》《满工对唱》《九九艳阳天》等,实在太解渴了,有的同学还买来这些单页小歌片,男女同学们都争相学唱,那种校园歌唱的热情,真是令人没齿难忘。

学校里有好几个社团组织,叫做“队”“社”或者是“团”什么的。反正我参加的是校“国乐队”,第二学年起我还担任了队长,一当当了好几年。民乐队排了好几首合奏曲目,再加上几个独奏,也还引人入胜。乐器有笛子、箫、二胡、中胡、大胡、琵琶、三弦、秦琴、木鱼、碰铃以及锣鼓等。辅导民乐队的是教我们历史的王金秋老师。他年纪比较大(也就50岁左右吧),我们都很尊重他,他很耐心,从来就没有“熊”过我们,但是我们都能遵守排练纪律,所以排练效果很好。记得当时排演的是《金蛇狂舞》《苏武牧羊》等,后来还排练了《旱天雷》《龙虎斗》《三六》等名曲,我们还到校外去宣传和交流演出。当时乐器比较便宜,二胡也就两元左右一把,笛子大约两角一支,口琴每把也是几角。所以,每个班级里都会有乐器好几种,十来件。课余双休日在寝室里、教室里和草地上练习乐器是非常正常的校园生活图画和声音。那时学唱歌、乐器没有要去专门找一个老师的事情,都是在自学、互帮互学、边排演边学中成长起来的。记得在读初中的时候,全校举行广播体操比赛,我们班里大家商量要别出心裁、独树一帜,不用唱片里的伴奏(后来我知道那是著名作曲家刘炽作曲的),而由我作曲,自己班级小乐队现场演奏作伴奏,结果广播操比赛获得了好成绩,自己伴奏的做法还得到了校领导的表样。校园的演剧队演的课本剧,什么《雷雨》《鹬蚌相争》《东郭先生与狼》《龟兔赛跑》;还有舞蹈队的《筷子舞》;教工演的越剧《倪凤献茶》等等,至今还记得几句其中音乐的旋律。那时候,我们学校几乎每周都是有周末文化活动的,大家常常要打听活动内容,以早知为幸。这种具有比较浓厚文化氛围的环境,每天都在熏陶着全校师生,这对于他们思想文化道德素质的提高、对于智商与情商的促进,其作用可谓大矣。

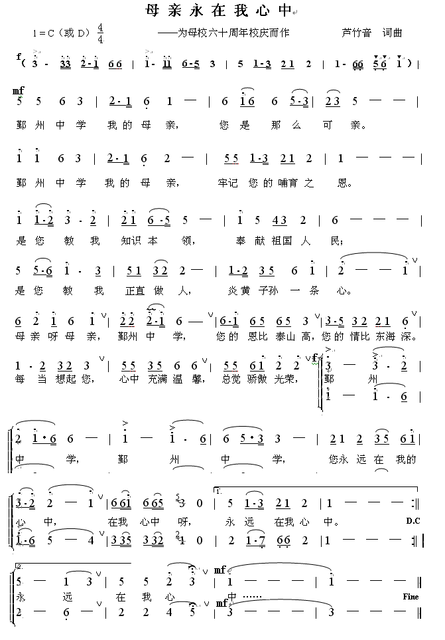

那时候,经济、物质条件是比较差的,甚至可以说是十分匮乏的,但是,由于学校重视校园文化活动,重视对学生的艺术教育,再加上不断让我们到社会上去进行“扫除文盲”“履行节约”“互助生产”等宣传实践活动,我总觉得同学们精神很有追求,心中充满了理想和抱负,学子们的心头是热乎乎的,青春的热血是奔腾的,求知欲和上进性都是很强的。无论是到少白岭去开荒种西瓜、番薯,还是分散到农村参加“双枪”“双夏”劳动,都会有使不完的力气,不怕苦、累、脏,天上烈日晒,地下蚂蝗咬,怎么样?喜洋洋!所以有讲不完的故事,这件件桩桩,回想起来,很有“嚼头”,催人奋进。我在自己的日记中就写过“立志要当新时代的冯子存(我所崇拜的笛子演奏家)”,后来又想要当音乐家了。但是,那种理想欲望的冲动,不是天生的,而多半是由于受到教育和环境的熏染,像一棵庄稼、一株树木一样,逐渐生长起来的。也因由此,使我对母校的感情更加深厚,觉得她在我文化人生中就像母亲那样的伟大,我为母校而感到骄傲和荣光。我的这种感情,终于通过较长时间的思考和写作,成为了一首歌曲《母亲永在我心中》,在庆祝母校六十华诞的时刻,我把它打印出来,作为向母校表达心意的礼物献上。

思前顾后,我也深深地体会到,中学阶段的校园文化艺术教育,是一项具有特殊功用的教育内容,这一方面,名人都有论述。爱因斯坦说过:“我从音乐中学到的东西比物理老师给我的多得多。”钱学森说:“一个有科学创新能力的人,不但要有科学知识,还要有文化艺术修养,没有这些是不行的。我小时候,父亲就是这样对我进行教育和培养的。他让我学理科,同时又送我去学习绘画和音乐。我觉得艺术上的修养对我后来的科学工作很重要,它开拓科学创新思维。现在,我要宣传这个观点。”以上二位大师讲的都是肺腑之言。我衷心感谢母校给我的人生之宝,也真诚希望母校不断继承和发扬光大优秀传统,把校园文化艺术教育作为普适性教育的一个重要内容,使得培养人才更有卓著的成效。

(附件:歌页《母亲永在我心中》,照片两张。)

2012年6月写于杭州

作者简介:卢竹音(在中学名为卢绍沐) 男 1943年11月出生 毕业于1961年高三(1)

浙江艺术职业学院教学督导 教授 国家一级作曲 中国民族管弦乐学会副会长

座右铭是:有所追求 听凭自然