来源:语文组|编辑日期:2022-03-14 15:52:16|点击数: |发布:孙琳

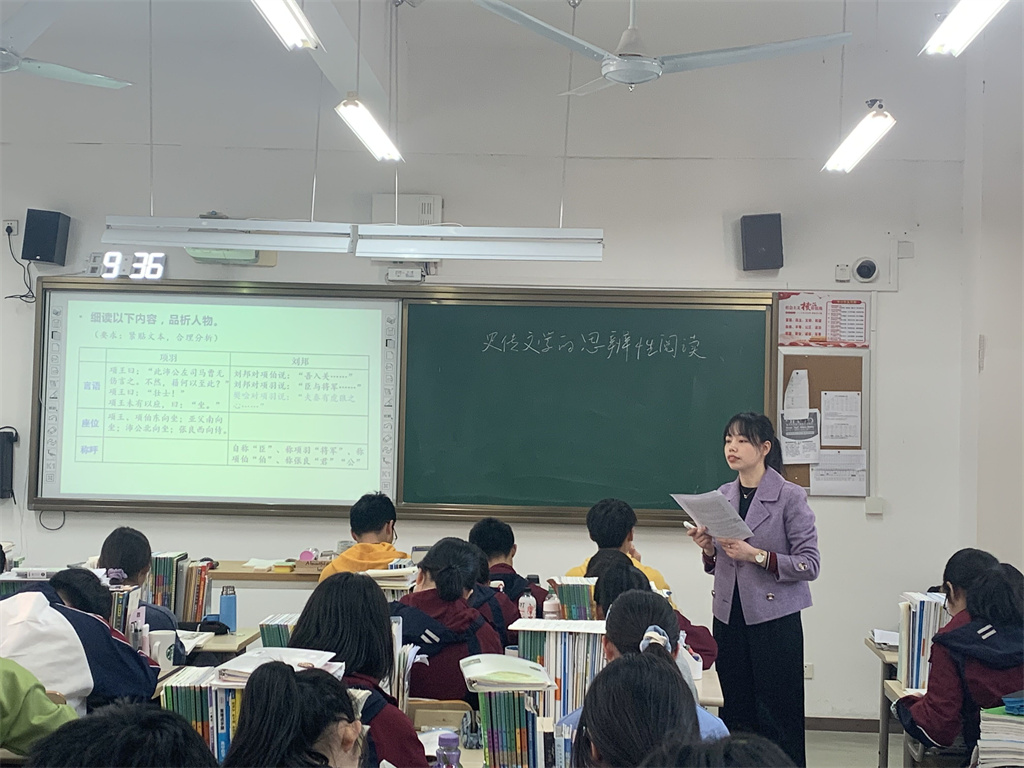

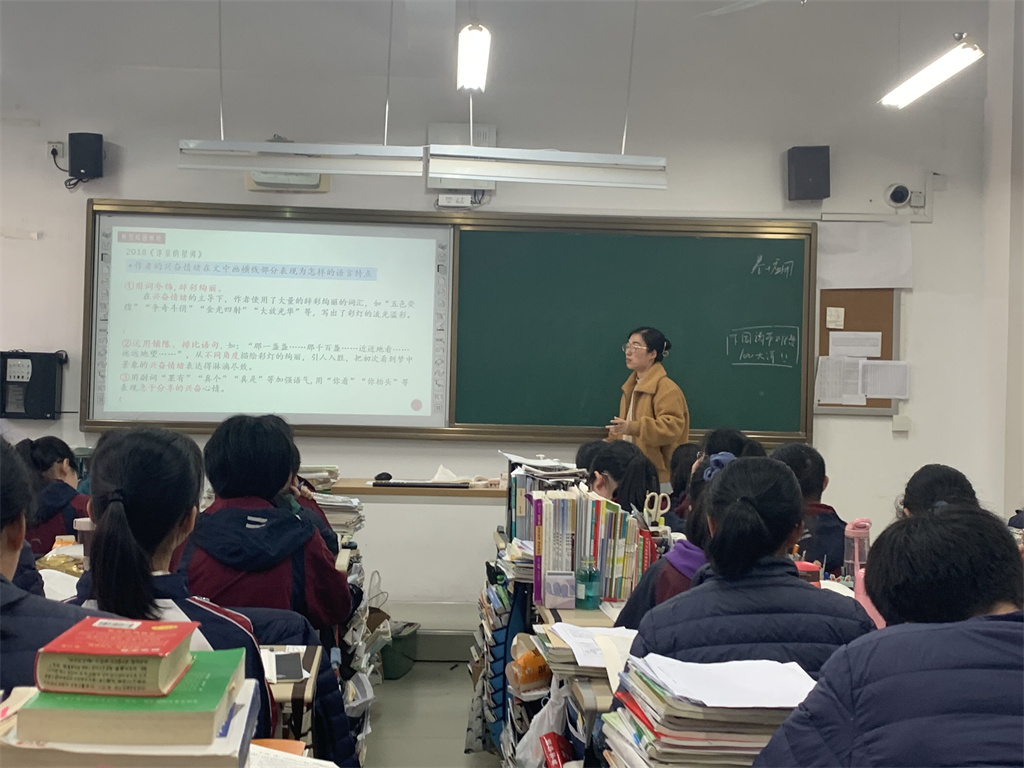

嫩柳吐绿,莺啭枝头,春光正好。新教材,新学习,新高考。3月11日,宁波市教育局教研室毛刚飞教研员和宁波中学教研组长李克刚老师对我校语文新教材教学和高三复习进行了调研。汤云老师和周梦洁老师开了《史传文学的思辨性阅读——〈鸿门宴〉群文阅读》和《“蜀”风流——李杜〈蜀道难〉〈蜀相〉比较阅读》公开课,分别展示了高一必修教材和高二选择性必修教材的实施情况。

【新教师活动反思1】

“问渠那得清如许,为有源头活水来”。正是语文课堂的源头之一。诚如王老师所说,语文是一所大房子,而语文教师需要从各个角度切入,探寻课程、课堂、知识乃至于答题的结构。而教研恰给我们提供了找寻切口、丰富角度的机会。在11日上午的三堂语文课与下午的评课系列教研活动中,所见所得,都值得作为年轻教师的我细细回味与思考。现将相关收获总结如下:

1. 立足学生本位,抵进“创新”课堂

在新课改背景下,语文教学的难度提升有目共睹。统编版教材课文难度的提升、学生学习要求的提升、教师教学质量的提升,都意味着作为教师必须努力抵进与兼顾课堂“创新”与有效。高一年级汤云老师执教的《鸿门宴——史传文学的思辨性阅读》一课在这一方面就给了我很大的启示。在评课过程中我了解到,课堂中学生能够在教师的引导下积极发言,通过小组合作、个人探究等形式,最终达到班级多数同学参与的课堂效果。与此同时,汤云老师的课堂设计注重创新,讲究“大格局、小切口”,旨在让学生通过人物细读、群文联读、合理质疑等多样化的教学方式,最终得到思辨性阅读能力的提升,这与新课标的要求是非常契合的。

2. 精致任务设计,提质课堂活动

任务设计作为现在语文教学中重要的一环,任务的时间、要求、有效性与目的性都需要经过老师的精致打磨,方能提升课堂活动的质量。高二周梦洁老师执教的《“蜀”李杜风流——<蜀道难><蜀相>比较阅读》一课,就以清晰的任务引领课堂,让学生通过朗读感知、语言特色、意象手法等角度比较体会诗人所抒发的不同情感以及二者的不同诗风。学生可以在任务支架中层层推进、深入,体会李杜豪放飘逸与沉郁顿挫的诗歌风格。而下午教研员的评课也让我对于这一课有了更深刻的体会。对于任务支架的搭建,也需要给予学生更多的探索空间,同时可以着眼于更细处、更深处的小切口进行小组研究,为课堂留白,这样就能够产出更有学生生成性的课堂。例如引入张文琮《蜀道难》一诗进行对比的任务环节,就可以精化为深入分析李白《蜀道难》意象与手法本身内容的任务。

3. 拓宽学生视野,引领“考法”教学

高三虞娜雪老师执教的高三复习课《现代文赏析题提分技巧》条理清晰、目的明确、效果显著。学生能够在近几年高考现代文阅读赏析题的练习与对比之中,跟随老师总结出相关答题技巧。与此同时,教研员所指出的“横线研究”“选点设问”“笼统设问”等概念也给予了我相关启发。“教、学、评”的一致是新教改形势下学考、高考秉承的标准,精化教法的同时,也应当化散为整,总结“考法”,让学生在获得精神提升的同时,达成学习的效果。

(夏倩禧撰写)

【新教师活动反思2】

探寻语文教学之路

非常荣幸能够参加今天语文组的教研活动,也恰好有幸依次听了三位教师的教研课。在这个过程中,特别是评课阶段,我学到了很多以前没有接触到的东西,也让我对三位老师的教学以及对于自身的教学有了进一步的探索与反思。

首先,是汤云老师针对《鸿门宴》所展开的史传文学的思辨性群文阅读。整堂课先从言语、座位、称呼等细节入手把握人物形象,接着联读文本更全面地了解鸿门宴的故事,在其中穿插《史记》的写作手法“互见法”和史传文学的叙述与史实的区别等,最后引领同学们进行质疑、反思,从而对鸿门宴有一个属于自己的基于史实的解读。宁波市教研员评价,整堂课是基于新教材、新教法所展开的,活动设计巧妙,学习资源丰富,提供学生质疑机会,注重学法的指导,学生讨论积极,专家自家互证。特别是学生的发言,学生对于鸿门宴有自己的新看法,比如认为鸿门宴非项羽一生的转折点等。以上几点都非常不错,就是还有一些细节需要注意一下,比如从“座位”入手把握人物形象中的“座位”说法过于现代,用“位次”更为合适。同时,在小组讨论中最后排的单独坐的学生容易被忽视,没有参与讨论。在整堂课中,汤老师难能可贵的是注重对学生思辨性思维的培养,突破了传统文言文教学的灌输式教法,引导学生进行自己的思考,允许学生有自己的质疑,非常重视对学生能力的培养。此外,汤老师引导学生区分史传文学与历史著作,利于学生更好地把握史传文学的特点,为日后的学习打下良好的基础。汤老师对于“互见法”的讲解,是基于对文本讲解后自己提出来的,或许在教师点明互见法之后再选另一个人物的相关文本进行一下分析体会,这样学生对于互见法的认识可能会更加深刻。当然,整堂课课堂容量丰富,没有过多的时间去单纯讲解互见法。总体而言,汤老师的课堂非常大气,总是能让我学有所获。

其次,是周梦洁老师基于《蜀道难》和《蜀相》所展开的比较阅读。从视频导入、配乐诵读入手,利用表格从意象、音韵等方面展开分析,并结合其他诗歌体味李白诗风的豪放飘逸和杜甫诗风的沉郁顿挫。正如教研员所说,作为一个新老师,敢于讲解平仄、押韵是非常有勇气的。但是周老师对于诗句中拗韵的把握还有一点欠缺,此外,整堂课聚焦点不清晰,任务群的设计还需仔细思考一下,理应有所侧重。意象方面,周老师利用表格对《蜀道难》中所出现的意象做了一个完整的展示,周老师利用表格给学生搭建支架这点比较不错,但是对于意象的讲解,只停留在分类上,并没有对意象有更深层次的分析。我认为,或许整首诗中的意象并不需要完整的排列,只抓住几个关键意象进行深层解读并联读其他古诗词进行深入体会可能会更好。在李白与杜甫风格方面,周老师先采用张文淙的《蜀道难》与李白的《蜀道难》进行比较体会李白诗风的豪放飘逸,再从格律音韵、抒情方式、思想情感等角度分析杜甫的沉郁顿挫。我并不太清楚周老师采用张文淙的《蜀道难》是不是有什么其他的意味,如果单从李白与杜甫诗风的比较来说,我认为或许采取二人相同主题的不同诗歌进行比较会更好,如二人的饮酒诗的风格的不同。一般而言,李白的诗歌属于浪漫主义,诗风豪放飘逸,经常运用联想、想象、夸张,他的情感是喷发式的,他的诗歌里面的色彩也都较为明亮。而杜甫的诗歌属于现实主义,诗风一般沉郁顿挫,他的情感并非喷发式的。这样拿同主题的诗歌比较阅读,更能凸显出两人不同的诗风。整堂课可能是由于时间原因,无论从音韵还是意象等方面,给人感觉是都有涉及,但是同时也只是浅浅带过,还是需要有一些侧重点便于学生对重点知识的把握。如果单从李白与杜甫的诗风角度入手,可以在课文两篇诗歌比较阅读的基础上,联读二人其他同类型的诗歌,概括出李白诗风的豪放飘逸和杜甫诗风的沉郁顿挫。这是两位诗人最主要的诗风,再接下来可以更深入一步,引导同学们了解一个诗人的诗风并不是一成不变的。虽然杜甫最主要的诗风是沉郁顿挫,但是并不是遇到他所有的诗歌都写沉郁顿挫,比如《望岳》就是杜甫年少壮志之作,这样可能会更好一些。

最后是虞娜雪老师高三的现代文赏析题的讲解,以2019年、2018年、2016年等年份的真题为基础,从手法、句式、用词、语言风格等方面对题目展开分析。就像是教研员说的那样,这种横向研究是每个老师都需要努力的。对于答案尝试分类,加以归纳,更方便学生掌握答题的关键。在分析文本的时候,还要抓住文体意识,小说与散文是不同的。要引导学生对文本本身加以分析、思考,先沉浸到文本中去,去体会有意味的形式到底在哪里。此外,要注意去年社科文命题时发生的变化,文学评论类文章的解题也需要引导学生熟练掌握。

以上就是这次教研活动的一些收获与思考,每个老师都有各自的亮点,非常荣幸有这个机会参与整个过程,让我从中有所发现、有所体会、有所收获。基于新教材的语文教学,还有很多值得探讨研究的地方,对于我而言任重道远,希望下次还能有机会参与这样优秀的教学活动。

(潘樱芝撰写)

【新教师活动反思3】

非常荣幸今天能够参加鄞州中学的语文教研活动。高一年级汤云老师从史传文学角度带领学生对《鸿门宴》进行解读,并通过多个史料的对比阅读,鼓励学生对史料提出质疑,从而锻炼学生的思辨性思维;高二年级周梦洁老师将李白的《蜀道难》和杜甫的《蜀相》进行群文阅读,让学生体会李白诗歌的豪放飘逸和杜甫诗歌的沉郁顿挫;高三年级虞娜雪老师通过历年高考“语段赏析”题的横向比较,将“选点设问”和“笼统设问”的具体题型进行对比,带领学生系统地复习和掌握这一类题型。这三节课都让我受益匪浅,尤其是周梦洁老师的“‘蜀’李杜风流”比较阅读课堂,环节清晰、活动丰富,启发了我的思考。先用李杜视频导入,迅速抓住学生眼球;再从“语言特色”和“意象手法”两个角度进行比较,让学生直观地体会两位诗人所抒发的不同地“思想感情”。其中,通过朗读引入“平仄”概念的设计非常大胆,但若是在引导学生发现后能够再选择两个典型语段指导学生进行对比朗读,效果想必会更好;在“意象手法”环节通过表格罗列了诗歌中的所有意象,全面详实,但若是能够有所侧重地选取几个典型意象进一步展开对比分析,学生的理解也能更到位;引入同为唐朝诗人张文琮的同主题诗歌《蜀道难》与李白的《蜀道难》进行比较,补充课外知识的同时让学生进一步体会李白诗歌的豪放飘逸,但李白诗歌的高度绝非一般诗人所能比拟且不通过这番比较学生也已经知道李白诗歌之高妙,因而此环节的教学效果并不显著,不妨换成李杜其他同主题诗歌补充或者李杜相关背景知识的介绍,帮助学生进一步理解这两位诗人的诗作及其不同的风格和情感。

在评课环节中,宁波中学教研组长为本次活动赋诗一首:“活动实际精致,学习资源丰富,提供质疑机会,注重学法指导,学生讨论积极,专家自家互证,学生回答精彩。”同时,他也强调了要关注课堂细节,比如几位靠后、单桌或较为沉默的同学是否参与到课堂活动中。宁波市教研员则提出,课堂设计的聚焦点可以更加集中,毕竟以任务统摄的课堂和以问题连接的课堂之间存在一定的差异,教学过程中能否有东西生成非常关键;在知识点的梳理和整合中也要讲究课堂的留白艺术;在进行文本解读的时候,可以给予学生沉浸式阅读文本的机会,把握文章特质,即自发地发现文章的出题点。点评可谓是一针见血。

(戴菲儿撰写)

上一篇:

下一篇: