来源:语文组|编辑日期:2022-02-24 17:44:20|点击数: |发布:王楚

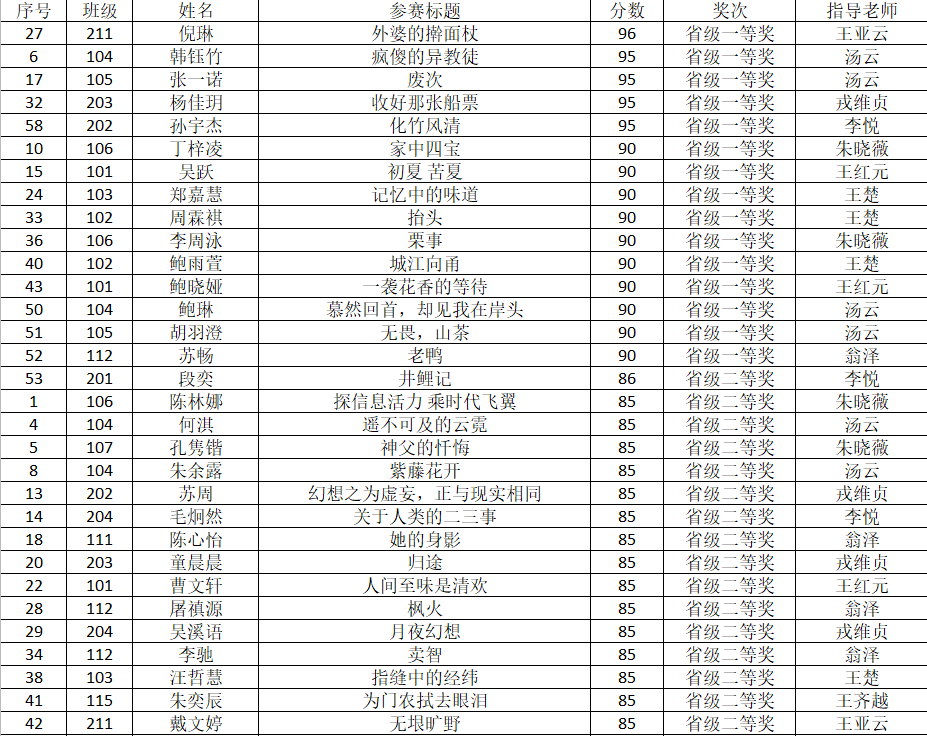

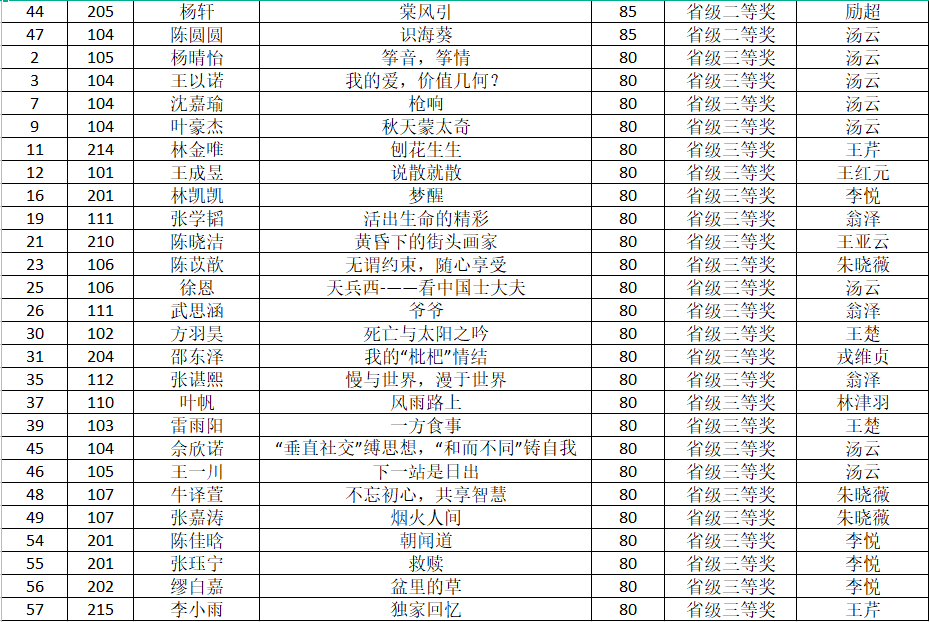

叶圣陶杯全国中学生新作文大赛是迄今为止获国家教育部审核公示的全国范围内较有权威性、较具影响力的中学生作文赛事之一,是同学们书写青春人生、展现文学风采的优秀平台。日前,第19届叶圣陶杯全国作文大赛初赛成绩揭晓,我校共有58名同学斩获佳绩。其中15人获得省一等奖,18人获得省二等奖,25人获得省三等奖。倪琳、韩钰竹、张一诺、杨佳玥、孙宇杰五位同学跻身全国总决赛,将于来自各地的高手对决。

“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛由中国当代文学研究会主办、中国当代文学研究会校园文学委员会和中国少年儿童新闻出版总社《中学生》杂志社承办,大赛以“弘扬叶圣陶教育思想,助力语文新课程改革;引领中学生健康写作,发现与培养文学新苗”为宗旨,贯彻党的教育方针、文艺方针,严格执行国家相关政策,搭建高标准竞赛平台,激发写作兴趣,提高写作水平,培养创新能力,为全面落实“立德树人”教育目标、繁荣校园文化作贡献。

朗朗读书声,孜孜勤学影。鄞州中学坚持为学生提供良好的学习氛围和写作平台。校踏沙文学社不定期举行的沙龙和讲座活动,校读书节、好书推荐清单、各级各类征文比赛等,都为鄞中学子的文学之梦插上了想象的翅膀。海德格尔说过:“人生的实质是诗意的,人类应当诗意地栖息在大地上。”叶圣陶作文大赛展现了鄞中学子身上的无限潜能。他们让我们看到了当代青年对生活的探索和发现,对世界的理解和认知,对人生价值的思考和体悟。通过文学创作,我们可以在文学的氛围中阐发对当下和未来的思索,在发现的眼光里提升语文核心素养。下附学生佳作:

外婆的擀面杖

211班 倪琳

皓色远迷,石阶上青苔斑驳,雾笼似清霜;晓风抚水,塘上清波,似胖娃的肉,轻轻推抚,一褶一皱。

她被她父亲牵着往山下走。

她似是很兴奋,连去干什么都顾不上问,只是一个劲地小跑,

——她才三岁,哪里又会知道她将要去干什么呢?

——我想。

那是一贫如洗的1950——野藤、枯树蔓布的山,残旧、破落的黑瓦,稀稀疏疏的梯田,三三两两的猪牛,勤勤恳恳的人,还有唯能让人留目的那汪清清的泉。还有什么呢?除此之外,好像也再没有什么说得出的了。

家里兄弟姊妹多,光景又没落,常常有了这顿就没下顿,实在养不起孩子们了,她是大姐,懂事些,就把她卖给一户人家当了童养媳。

一个大大的包袱扛在她父亲的肩上,这是给她带到婆家去的东西,也是唯一她所能相依为命的:几件换洗的旧衫衫,家里实在凑不出钱给她去做新的了,就翻了几件没打补丁的带了来;还有一根擀面杖,这是她唯一的玩物了——它是榆木打的,光滑的像抹了油,又很结实,棕黑乌亮,你举着,放到太阳底下迎着那金光瞧,还能瞧见那一丝一丝的木头纹路在发着棕榈色的暗光,这是她娘当年的嫁妆,据说是她外婆那一代的老物件了,后来值抗日战争爆发,她娘用这一根擀面杖奇迹般地在那个竭蹶的年代养活了一大家老小,也是用它在阎王爷手中夺回了一个又一个伤痕累累的生命,它见证了枪林弹雨,它见证了背井离乡,它见证了生离死别,它见证了舍生忘死······

它在未来,也许还要见证许多。

她于是就被当做童养媳送到了一户佃农人家——她婆婆、公公、她的小丈夫,还有家里雇来的放牛的长工。

从此,自三岁,潺潺河边无她嬉闹身影,唯有蹒跚挑水;高高灶头无她天真问膳,唯有蒸蒸热气迷她眼;她的脸上,再也漾不出涟漪了。每谈及此,总深觉不可思议,相比吾妹三岁,除了孩子最会的玩闹和耍无赖,哪里又会什么做饭、洗衣、伺候人呢?

每日一人,守太阳初出,金光赫赫,那远处的千山万山如火发。一轮顷刻上天衢,逐退群星与残月,须臾间复落。

休休莫莫如斯,她孤独地守着自己到十多岁了,里里外外已经是一把干活的好手了,特别是做的一手好面,只可惜,那时只吃得上荞麦面,有时连荞麦面也吃不上。把荞麦粉堆成一座,在中间掏个洞,倒上水,把面和硬,那时没钱买很多发酵粉,只能把上回剩的面团泡软以后揉进去,一遍一遍地揉。不大的面团,在她的手里就如棉花般轻柔。等到她把面团揪住一点提起来,面拉得很长很长也不会断,接着,用那根擀面杖,按住面团一遍一遍地从中间向四周推,富有光泽的棕色和哑质光滑的黑皮相互交缠着,那面团渐渐变得又薄又圆了。最后,用刀将面皮划成极为均匀的线条,再撒上面粉,抓着两头,往空中抖几下,面条便如长发一般,根根分明。

——她不知做过多少次面了,不知道用了多少次擀面杖了,也不知道有多少人吃过她做的面了,她反正没吃上过几次。有外人来时,她那厉害的婆婆一定不会让她上桌。生活凄风苦雨至此,为何不离开呢?我问。

孤身流浪于时光的潮,琴瑟共鸣难找,惺惺相惜难寻,她也真想一走了之,带上她的擀面杖——她唯一拥有的东西,但她能去哪里呢?长时间的苦难交加早已磨光了她的锐气,一颗棱角分明的心被艰难的生活打磨地光滑起来,虽润泽,但置于人群便难以分辨了。

漫天红云,满塘金波,红日似沸腾钢水悬于顶上,血一般的红,天边仿佛燃起大火。

后来,随着她的五个子女一个一个地到来,她的担子更繁重了,但至少,这日子过得有盼头。

她的丈夫是不太爱干农活的,只是爱吹喇叭,给别人家吹红白喜事,没有固定时间,收入自然也不连续。为了养活这一大家子,她必须得下那几亩薄田干农活,她虽然个子不矮,但因为常年吃不到油星子显得瘦削的极不协调。烈日底下,她用瘦骨嶙峋的肩膀扛一百多斤的粮食担子,汗流浃背,咬牙切齿,青筋就像可怖的蜘蛛腿,紧紧纠在她的额角。

早上出工前,必须把院儿里打扫干净,把鸡啊猪啊什么的全喂好,再给娃娃们做好早午饭。那时,没有几家是能吃上大米的,就只能吃面。她哪里舍得孩子们吃黑面?在面粉磨回来以后,总是把雪白的头遍粉挑出来留下。她使那擀面杖的功夫越发熟稔了,双手摊开按在擀面杖上,来回滚动着,有时她的孩子们盯着她那飞快穿梭的手一个劲儿的出神,他们都要分辨不清到底是手在擀还是擀面杖在擀了。她一个人每餐就得做十五六张麦饼,属于她的,永远是黑皮的、糙口的那两张。

横烟笼秋水之上,疏雨飘于夕阳之中。霞,为世间至美之物,沉醉了心,迷蒙了眼,悠远了梦。

我爱吃她做的麦饼,也只好她这一口,只要她在身边,我的吃食永远只会是苔菜麦饼。微焦的面皮,喷香的蒜,清咸的苔菜,一口下去,其他的什么山珍海味便都不想要了。她也爱做,其实上,只是爱看我吃着麦饼一脸满足的模样。

那年清明,我陪着她一起回到了乡下山里的老房子,她一直提着一个小木匣子,问她是什么,也不说,只是笑笑。

山雨更如雾,草萋萋,雨绵绵,行缓缓,路漫漫,凝眸绕清烟,把世界织进了无边无尽的迷濛和惆怅。我似是踏着她的脚印,走进了七十年前那条山路,我踉跄地吃力走着,脚边是被岁月踏得高高低低的泥泞,是斑驳的草蘅。

烟雨迷蒙之中,我的眼前的山路好像没有了去处,眼前忽而浮现——皓色远迷,石阶上青苔斑驳,雾笼似清霜;晓风抚水,塘上清波,似胖娃的肉,轻轻推抚,一褶一皱······

她提着木匣子,佝偻着,一个人慢慢地,稳稳地走着她走了大半辈子的山路,似是在回味着什么,一切似是前世,一切又似是发生在昨日。群山之下,树草影影绰绰。她终于走到了老房子前,扶着门前那棵大树颤颤巍巍地蹲下了,在地上慢慢地挖着小土坑,一捧一捧,半湿的土黏在她枯瘦的皮上,又顺着一缕一缕的皱纹滑落下去。

她捧起那个匣子,打开了锁,里面静静地躺着那根擀面杖,斑驳纵横,却仍然抹不去它的光泽。她抚摸着它,枯枝般的手摸索着沧桑的杖,似是在互相诉说着岁月的过往。我分明地看见她深凹的眼眶盈出了一颗晶亮的泪,顺着颤抖的脸颊落到了杖上,那一刻,我才真正懂得,老泪纵横为何物。她锁上了匣子,把它埋在了坑里,一点一点地把土盖了上去,慢慢地,似是把她过往那苦难的岁月一点一点地埋藏进深深的地里,这根不知见证了多少苦难岁月的擀面杖终会随着时间,化成一捧泥······

落日以终古不变的姿态向下坠落,它磕在大山的角上,破碎成万道金光碎片飞溅起来。嵯峨黛绿的青山之中,她佝偻地走着,显得那么那么渺小,又那么那么苍老。

在走过了辉煌的路程后,太阳渐渐西沉,但依然,留下黄昏那静静的美,留下一种坦然宁静的庄严,她迎着天边的残阳,留下一道黑色的长长的背影,慢慢地,走着······

上一篇:

下一篇: